自2021年禁渔令实施以来,黄州区以“小切口”破题,用“绣花功夫”织密生态保护网,在贯彻中央八项规定精神的实践中,走出了一条“严监管、强服务、促转型”的长江保护特色路径。

在长江黄州段,垂钓爱好者胡爹爹掏出手机,对准工作人员的二维码轻轻一扫,页面跳转至黄州区垂钓管理平台。填写姓名、电话、上传实时定位后,他熟练地支起鱼竿。这套扫码垂钓流程,已成为长江黄州段合规钓友的标配动作。

这场由“一杆一码”引发的垂钓变革,正是黄州区推进长江十年禁渔的缩影。2021年长江禁渔令实施初期,黄州区曾面临严峻挑战:夜间地笼网屡禁不止、违规垂钓者与执法人员“打游击”,传统人力巡查盲区重重。“那时候,我们白天收网,晚上又有人偷偷下网,像在和违法行为‘躲猫猫’。”黄州区农业综合执法大队法规股股长方明辉坦言。

问题的痛点,在于监管的“针尖”如何刺破非法捕捞的“暗流”。黄州区的破题之策,构建起“人防+技防+群防”的立体网络。

区农业综合执法大队负责人 舒喜元

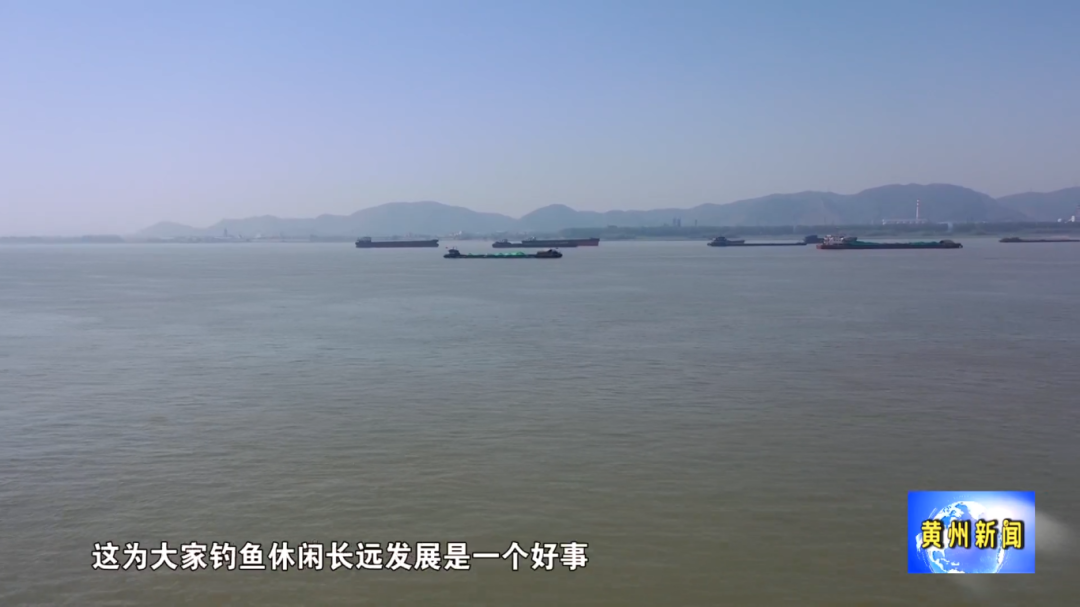

黄州区投入320万元,打造“智慧渔政”平台,集成46个高空探头、20路无人机巡航,实现51公里长江及巴河水域全天候监控;首创垂钓管理二维码,钓友扫码实名登记,违规纳入信用黑名单;设24小时举报热线,组建护渔志愿队,构建全民共治禁渔格局。

技术赋能不是为了抓人,而是为了引导。一方面,执法人员利用黄州渔政执法指挥平台智能监控预警和喊话驱赶功能,通过8个摄像头对监管水域全覆盖。另一方面,执法人员加强日常巡逻管理,让垂钓人员扫码登记,不仅可以掌握垂钓人员的基本信息,还能对长江大保护提供数字依据,对打击非法捕捞、违规垂钩提供强力支撑。

区农业综合执法大队法规股股长 方明辉

自2021年长江十年禁渔实施以来,黄州区通过跨区执法、网格化管理、增殖放流等举措,推动水生生物多样性显著恢复,江豚、小天鹅等物种频繁现身,非法捕捞案件同比下降超三成。

科技赋能的“精准绣花”,更体现在对退捕渔民的“软着陆”安置上。30岁的洪冰星曾是巴河上的捕鱼能手,禁渔后,他一度陷入迷茫。相关部门不仅为他申请了公益性护渔岗位,还对其进行电商培训。

护渔员 洪冰星

我祖祖辈辈都是渔民,十年禁捕以后,我们上岸。现在的工作是长江护渔员,每天早上在长江(巡逻),我还发现了有江豚出现,说明长江的水质变得更好了。

从“一码通”到“天网工程”,长江十年禁渔,是一场涉及生态、民生、治理的系统性变革。只要锚定“小切口”,下足“绣花功”,就能在保护与发展中找到平衡点,让母亲河永葆生机。

区农业综合执法大队负责人 舒喜元

黄州区将继续完善天网工程,从基础建设、执法监管、部门信息共享等多方面入手,进一步提升禁捕工作的智能化、精细化水平。并且,我们将坚持党建引领,以高度的政治责任感和使命感,答好长江十年禁渔这道“必答题”,开创长江禁捕工作新时代新局面。

记者:袁理 秦浩雄 编辑:余红升

一审:余红升

二审:李晓

三审:骆冬