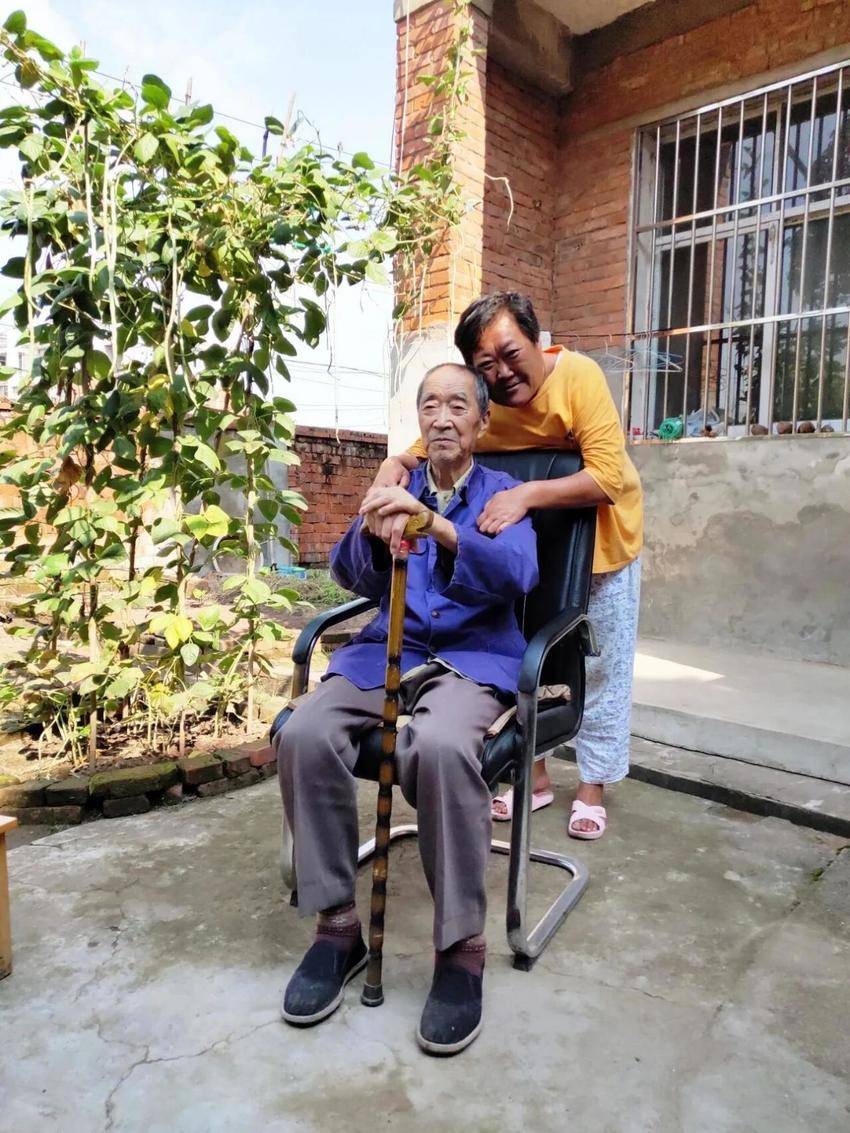

在抗日战争胜利80周年之际,黄州区百岁抗日老战士闫福锁迎来人生百岁寿辰。100岁的闫福锁身着整洁军装,胸佩荣誉勋章,端坐在藤椅之上。尽管岁月在他脸上刻下深深的皱纹,但挺拔的脊背与坚定的眼神,仍透露出军人的铮铮铁骨。

烽火岁月铸忠魂 百岁英雄展风骨

9月28日,当工作人员递上“百岁留影”,闫福锁老人枯瘦的手指紧紧攥住相框,指着照片里的荣誉勋章,眼角泛起泪光。“为了国家和人民,一切都值得!”这句掷地有声的誓言,穿越80年烽火岁月,依然铿锵有力。

1925年生于山西昔阳的闫福锁,18岁投身太行军区,先后参与抗日战争、解放战争30余次战役,亲历邯郸战役等关键战事。1947年,他在解放安徽亳州时冒冰水抢渡黄河,双腿落下终身残疾;同年河南杞县战斗中,弹片穿透胸膛,一根肋骨被切除,残留弹片至今仍隐痛难消。

“那时候缺衣少粮,一个班打完仗只剩一两人。”闫福锁回忆,野战部队全靠双腿行军,负重百斤翻山越岭,汗水浸透衣衫便靠体温烘干。即便如此,他仍坚定表示:“只要国家和人民能过上好日子,再苦也值得!”

转业地方建新功 离休宣讲传薪火

1955年,闫福锁脱下浸透战火的军装,转入海军航空兵部队,开启了人生新的篇章。从硝烟弥漫的战场到碧海蓝天的军营,他始终以军人的坚韧与担当践行着初心。1963年,参军满20年的他积极响应国家号召,毅然选择转业至湖北黄州,投身地方经济建设。这一转身,不仅是职业的转换,更是他将革命精神融入地方发展的生动实践。

1963年转业至黄州,投身地方建设。他主管黄州影剧院、地区医院等重点项目建材分配,顶烈日、冒风雨奔波到工地,确保物资用在实处。“能为黄州打基础,比啥都强!”老人朴实的话语中,满是对第二故乡的深情。

1983年离休后,他加入黄冈市老兵宣讲团,坚持用亲身经历讲述革命故事,传承大别山精神。即便听力下降,他仍亲自准备宣讲内容,走进校园、社区。“习近平总书记说要铭记历史,我们老兵更要讲好党的故事。”闫福锁说。

严教家风育后代 后辈奋进创未来

闫福锁的“战场”不仅在工地和讲台,更在家庭。他常对子女说:“勤俭节约是本分,低调做人是根本。”三个子女在他的影响下,从未沾过父亲一点“方便”。大女儿在物资局工作时,曾因拒绝为亲戚走后门,被抱怨“不近人情”,闫福锁却拍着她的肩膀说:“你做得对!咱家的门,只进清风,不进私情。”

在女儿闫景玲眼中,父亲是“严厉的长辈,更是一生的榜样”。他床品用至磨破打补丁,经手工程物资从未谋私,常念叨“公家东西一分一厘不能动”。三个子女在他的教诲下,始终坚守本分,成为一身正气的人。

如今,闫福锁的孙辈也接过了传承的接力棒。孙女,常带着同学去看望爷爷,听他讲“一块弹片的故事”;外孙在部队服役,每次与家里联系都要问:“姥爷,我该怎么做才能像您一样?”老人总是回信:“别怕吃苦,别忘根本。”

闫福锁的家里充满欢声笑语。家中三种方言交织——山西话、山东话、黄州话——却从未阻碍亲情流淌。“现在吃穿不愁,各级领导常来看我,真是享了党和国家的福!”老人眯眼笑着,眼角的皱纹里满是满足。

“闫老是我们黄冈的‘活历史’,他的精神激励着一代又一代人。”黄州区退役军人事务局相关负责人表示,为闫福锁老英雄庆祝生日,既是对抗战英雄的崇高敬意,更是对红色基因的赓续传承。

从太行山到黄州城,从持枪卫国到执笔育人,闫福锁用一生诠释了“转业不转志、离休不离党”的深刻内涵。当百岁寿辰的烛光映亮他的脸庞,那双曾握过钢枪、扛过建材、握过粉笔的手,依然在为传递红色基因而微微颤抖——这是跨越世纪的坚守,更是永不熄灭的精神火炬。